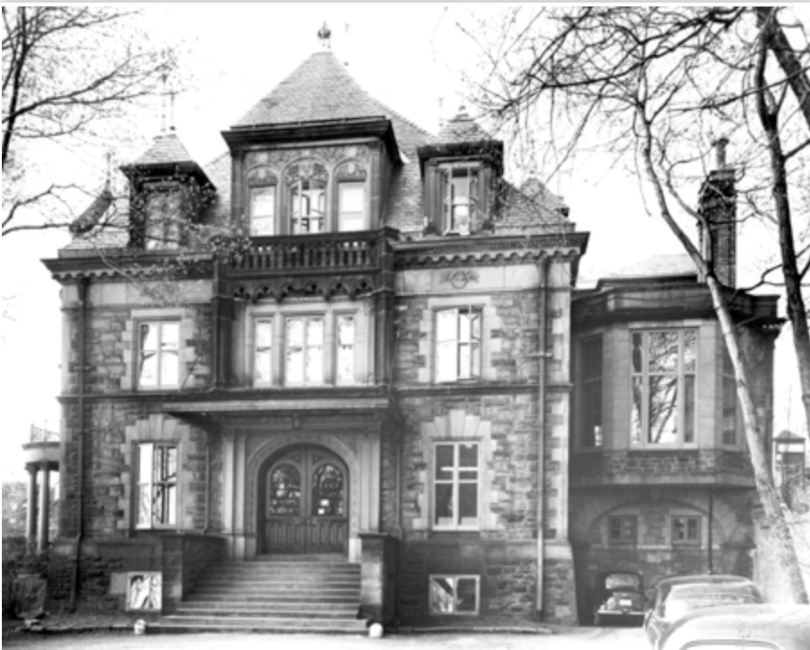

À Montréal, non loin de l’angle de la rue Peel et de l’avenue du Docteur-Penfield, se dresse un magnifique manoir en grès, riche d’une longue histoire.

Construit dans un style rappelant les châteaux français, avec ses deux tourelles circulaires et sa tour centrale, le Pavillon Chancellor-Day est aujourd’hui connu pour abriter la Faculté de droit de l’Université McGill. Or, 75 ans plus tôt, cet immeuble – qui s’appelait alors le Manoir Ross – a été le théâtre d’une prestation de danse légendaire qui a bouleversé la scène culturelle québécoise.

Peu de temps avant que le manoir devienne la propriété de l’Université McGill, en 1948, une jeune artiste montréalaise nommée Françoise Sullivan, D. Litt. 2023, y avait installé son studio de danse et y enseignait son art.

Au printemps de cette même année, Françoise Sullivan et son amie Jeanne Renaud ont présenté un récital de danse au Manoir Ross. L’œuvre, qui incluait la performance solo révolutionnaire de Françoise Sullivan intitulée Black and Tan, mettait à l’honneur les mouvements improvisés et les gestes expressifs simples. Ce récital est aujourd’hui considéré par plusieurs comme l’une des premières prestations de danse moderne au Québec.

Façade du Pavillon Chancellor-Day (anciennement connu sous le nom de Manoir Ross), vers les années 1950.

Quelques mois après le récital, Françoise Sullivan apposait sa signature sur le manifeste Refus global, une déclaration contre-pouvoir remettant en cause les valeurs traditionnelles au Québec qui a pavé la voie à la Révolution tranquille.

« Et, dans la danse, on en revient aujourd’hui à la magie du mouvement, celle qui met en cause les forces naturelles et subtiles de l’homme, visant à exalter, à charmer, à hypnotiser, à arrêter la sensibilité », écrivait Françoise Sullivan dans son essai intitulé La danse et l’espoir. Ce texte, paru dans le Refus global, exposait sa conception de la danse moderne.

Au cours de sa carrière, Françoise Sullivan est devenue une artiste prolifique capable de valser avec agilité d’une technique et d’une discipline à une autre. Elle a notamment exploré la danse, la peinture, la photographie et la sculpture. Aujourd’hui, elle est reconnue en tant que pionnière de la scène artistique canadienne et continue de s’adonner à la peinture quotidiennement.

À l’occasion du 100e anniversaire de l’artiste, en juin 2023, Montréal a revêtu ses plus beaux airs de fête. La vie et l’œuvre de Françoise Sullivan ont été célébrées toute l’année durant, grâce à une exposition de ses plus récentes œuvres présentée par le Musée des beaux-arts de Montréal et à une murale de près de 2 000 mètres carrés qui surplombe la rue Saint-Hubert.

L’Université McGill a également rendu hommage à cette légende vivante en lui décernant un doctorat honorifique en juin dernier et en acquérant l’une de ses œuvres, qu’elle ajoutera à sa collection d’arts visuels.

Cette acquisition a été rendue possible grâce à la Faculté de droit et à un groupe de donatrices et de donateurs privés souhaitant honorer l’héritage de Françoise Sullivan ainsi que le lien privilégié qu’elle entretient avec l’Université McGill : Paul Frazer, B.A. 1970; Ronald Harvie, M.A. 1994, Ph. D. 1999 et Douglas Baguley; Robert Graham, B.A. 1973, M.A. 1989; Gwendolyn Owens; Katherine Smalley, B.A. 1967; et Steven Spodek, B.A. 1979, B. Serv. soc. 1987, M. Serv. soc. 1995.

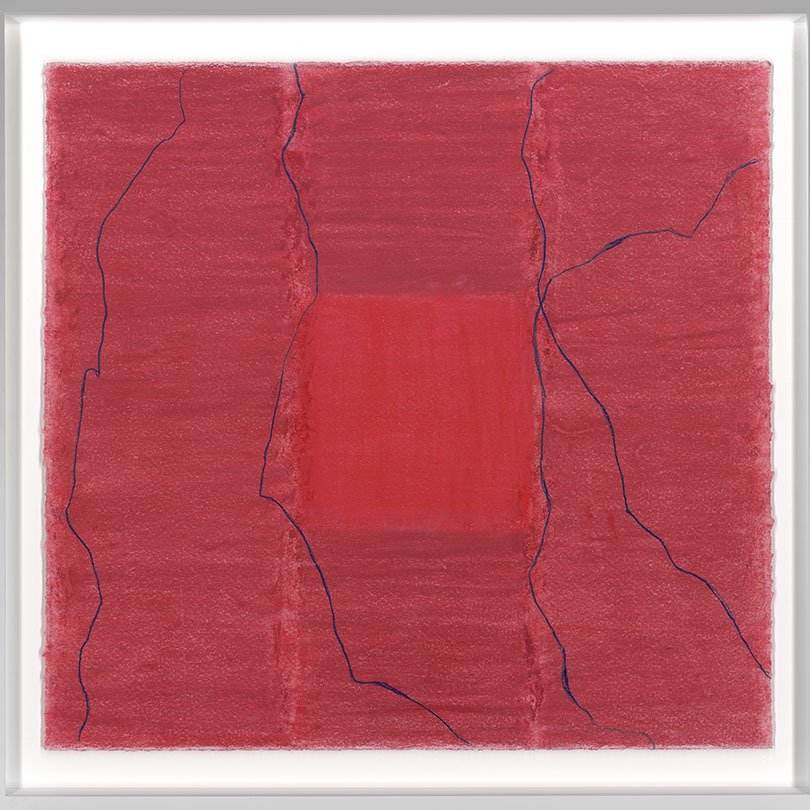

Gwendolyn Owens, directrice de la Collection d’arts visuels, explique que cette œuvre sans titre fait partie d’une série de pastels produite en 1999 que l’artiste a redécouverte récemment lors du déménagement de son studio.

« C’est à la Faculté de droit que cette œuvre doit être », affirme la directrice, qui précise que le tableau sera bientôt exposé au Pavillon Chancellor-Day pour souligner l’empreinte avant-gardiste que Françoise Sullivan a laissée sur la danse moderne.

Une chorégraphie sur toile

Ce sont les étudiantes, les étudiants et le personnel travaillant à la Collection d’arts visuels qui ont choisi la toile. L’étudiante en histoire de l’art Jocelyn Campo était à la fois surprise et fébrile lorsqu’elle a été invitée à participer au processus de sélection pendant son stage financé par un don.

« C’était la toute première journée de mon stage. Nous nous sommes tous entassés dans un Uber pour nous rendre à la galerie », se souvient l’étudiante. Elle faisait partie d’une délégation mandatée par la Collection d’arts visuels pour examiner un portfolio des pastels de Françoise Sullivan à la galerie Simon Blais.

« Je n’arrivais pas à déterminer ce qui était le plus amusant à regarder : les œuvres ou l’expression d’émerveillement sur le visage des étudiants chaque fois qu’ils tournaient une page du portfolio », raconte Michelle Macleod, conservatrice adjointe à la Collection d’arts visuels.

Après une longue délibération, le groupe a arrêté son choix sur un pastel sur papier de 76 cm par 84 cm, rose vif et strié de fines lignes verticales de couleur indigo.

« Françoise est reconnue pour ses magnifiques peintures grand format richement colorées. Sa palette est extraordinaire, alors nous tenions à ce que l’œuvre arbore ces couleurs éclatantes », explique la conservatrice adjointe.

« Lorsqu’on la regarde de très près, on peut voir toute la texture de l’œuvre grâce aux multiples couches de pastel, ce qui lui donne une grande profondeur », ajoute Jocelyn Campo.

Œuvre sans titre de Françoise Sullivan, pastel sur papier, 1999. Don de Paul Frazer, de Ronald Harvie, de Douglas Baguley, de Robert Graham, de Gwendolyn Owens, de Katherine Smalley, de Steven Spodek et de la Faculté de droit de l’Université McGill. Collection d’arts visuels de l’Université McGill, 2023-046.

« Ces lignes qui semblent danser sur le fond rose de la toile ont vraiment capté notre attention », renchérit Michelle Macleod. « Elles évoquent une chorégraphie de danse moderne, où les danseurs, de leurs gracieux mouvements, créent de nouvelles formes avec leur corps. Cet aspect de la toile prend tout son sens lorsqu’on pense à l’influence qu’a eue Françoise Sullivan ici, à l’Université McGill. Cela nous permet de faire le pont entre la carrière en danse moderne qu’elle a menée dans les années 1940 et son art visuel. »

Françoise Sullivan et les Automatistes

Françoise Sullivan a participé à la fondation des Automatistes, un groupe d’artistes québécois avant gardistes ayant à sa tête le peintre abstrait Paul-Émile Borduas, l’auteur du manifeste Refus global. Influencé par le mouvement du surréalisme français, le groupe rejetait les traditions artistiques pour expérimenter différentes approches spontanées ou « automatiques » de l’expression créative.

« L’idée [derrière l’automatisme] est que tout praticien ou novice peut mettre en veilleuse l’état de conscience éveillée que nous expérimentons dans notre vie de tous les jours, lorsque le rationnel prend le dessus, dans le but de saboter la productivité et l’éthique de travail, et de laisser libre cours à la fluidité de l’inconscient au cours de la journée », expliquait l’historienne de l’art Abigail Susik lors de sa récente conférence organisée par la Bibliothèque de l’Université McGill pour célébrer le 100e anniversaire de Françoise Sullivan.

« Françoise Sullivan transcende et actualise les efforts automatistes du mouvement surréaliste par son identité de jeune femme travaillant dans les contrées nordiques de l’Amérique du Nord », poursuit l’historienne, qui est professeure en histoire de l’art à l’Université Willamette, en Oregon.

Françoise Sullivan

Sa conférence intitulée Trance, Dance and Surrealism: Françoise Sullivan and Les Automatistes in World War II-Era Montreal (Transe, danse et surréalisme : Françoise Sullivan et les Automatistes dans le Montréal de la Seconde Guerre mondiale) a eu lieu dans la salle du tribunal-école du Pavillon Chancellor Day le 16 novembre dernier (visionnez l’enregistrement complet ici).

Lors de cet événement, Abigail Susik a parlé de l’influence culturelle de Françoise Sullivan et a cité quelques passages de sa récente entrevue avec l’artiste, qui était assise dans la salle, non loin de son ancien studio de danse des années 1940.

Interrogée au sujet du pastel de Françoise Sullivan récemment acquis par l’Université McGill, l’historienne a rapidement fait le lien entre l’œuvre et les racines automatistes de l’artiste.

« Le jeu de lignes est très intéressant », commente-t-elle. « Il me rappelle le dessin automatique, où l’artiste, plutôt que d’anticiper le trajet de la ligne ou de se concentrer sur ce qu’il tente de dessiner, laisse sa main vagabonder sur la toile. »

« Françoise étant une danseuse, il est tout naturel de percevoir dans son jeu de lignes vagabondes la fluidité d’un mouvement de danse. »

Art, maternité et inspiration

Lors de sa conférence, Abigail Susik a révélé qu’elle partageait la même conception de l’équilibre entre la maternité et le travail créatif que Françoise Sullivan.

En effet, cette dernière a pris une pause du monde artistique dans les années 1950, car elle trouvait difficile de poursuivre sa carrière de danseuse et de chorégraphe tout en élevant quatre enfants. Elle a commencé à s’adonner à la sculpture en 1959, car cette forme d’art lui permettait de repousser ses limites artistiques tout en restant à la maison avec ses fils.

« Elle s’est probablement dit : “J’ai besoin de créer. C’est possible de concilier les deux. Je vais y arriver.” », explique Abigail Susik.

« De façon générale, nous, les femmes, devons nous rappeler notre propre valeur, et c’est exactement ce que [Françoise Sullivan] a fait pour moi. Il suffit de regarder son parcours pour apprendre à fonctionner dans cette société en tant que femme, que mère, et qu’artiste. »

Gwendolyn Owens soutient que la décision d’acquérir une œuvre de Françoise Sullivan s’inscrit dans le cadre d’un effort de diversification de la palette d’artistes présentés à la Collection d’arts visuels. « Françoise Sullivan est une femme artiste qui a un lien très étroit avec un lieu mcgillois. Elle a donc sa place au sein de notre collection », explique la directrice.

« Je crois que toute nouvelle acquisition d’œuvre – tout don de la sorte – permet à la Collection d’arts visuels d’accomplir sa mission, c’est-à-dire d’agir comme ressource éducative, comme baume pour l’âme ou encore comme source d’inspiration », conclut Michelle Macleod.